痛点现状

信息化的不断发展,催生了教育大数据的生根落地。我国高等教育正从基础建设发展阶段逐步向改革创新冲刺阶段迈进。 “十三五” 期间,高校的信息化进程已全方位铺开,各地高校在积极响应国务院颁布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的同时,期望抓住发展契机,建设一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、传承创新优秀文化、推进成果转化。

笔者认为,高校综合实力的提升离不开业务水平及流程服务的升华,高校在不断建设业务系统、完善数据交换平台、优化管理制度、改进教学模式的同时,面对改革进程中集教学、管理、服务、决策等方面一系列的痛点问题,结合教育大数据的特点,利用教育大数据作为介质,通过数据交换、数据治理、分析挖掘、决策分析辅助高校规范数据标准、肃清业务流程、健全管理制度、深挖发展痛点,从而正确定位自身中长期发展的绩效目标,逐步实现高校自身阶梯式上升是必要可行的。

以下从教学、管理服务、综合决策三个方面剖析高校在智慧校园发展中的痛点现状。

(1)教学方面

教与学是高校生存的生命线,老师和学生作为高校里重要的两类载体,几乎串联起高校所有的活动,教学过程中发展累积的结果化数据是教育大数据的重要来源之一。诸如课堂学习、测评互动、网上教学等一系列活动过程,构筑起教学活动的数据集。教学活动中的过程化数据贯穿了从数据产生、 输出、信息展示,到知识决策整个过程。课程与实际应用脱节,理论与动手实践分离,教师所期望的和学生所需要的相差甚远,都是高校教学发展中的痛点。传统的以“教师为中心”的教学方式, 已无法满足学生所想和学生所需。作为载体之一的高校教育管理者,尽管不断地改进教育管理流程、优化学科建设、出台激励政策,却无法精准的定位不同的学科建设目标、学科发展趋势以及学生培养模式。面对不同的学科专业、不同的学生群体、不同的知识背景,如何选择合适的点去改进,如何感知学生所想、探寻学生所需,是教育工作者永远摸不透的谜题。

(2)管理服务方面

当前,我国众多高校仍无法脱离“行政化” 的管理方式。尽管各级部门不断优化业务流程、梳理服务目录、改进工作方式,但鉴于业务流形成闭环,数据孤岛林立,高校内部跨部门业务数据缺乏有效的共享与交互,仍无法解决行政事务管理流程繁琐、跨部门业务办理困难且效率低下的问题。高校师生作为服务的受体,本应享受学校改革和信息化建设成果带来的便捷,却被无形套上繁杂的流程枷锁。业务系统作为管理服务的支撑,业务流程扮演着系统主心骨的角色。随着高校的不断改革, 业务部门管理者的思路在不断发生变化,主心骨的业务逻辑关系同样发生着改变,庞大而复杂的系统逐步无法完全满足业务部门的新需求,过去花大把力气、高额经费建设的业务系统面临着“大修” 和“淘汰”。另外,很多功能相近、流程相仿的应用,管理部门重复建设,造成高校资源的过度浪费。管理流程的简化、服务体验的提升,尤其是用户个性化的需求,高校实现管理体系的“去行政化”迫在眉睫。大学改革的核心要素应是顺应高校从“管理”走向“治理”的趋势,开展“管理服务 治理”和“业务数据治理”,才能真正提升服务对象的用户体验。

(3)综合决策方面

综合决策涉及的对象是高校的领导者和管理者, “火车开得快,全靠车头带”准确的反映了决策的重要性。 “拍脑袋式的决策” 、 “屁股决定脑袋” 的表述充分反映了当前领导者和管理者在管理能力、管理水平上的不足。

综合决策需要深入掌握基础数据、准备把握发展不足、敏感抓牢政策动态,但鉴于高校基础数据不全、数据孤岛林立、数据质量低下、数据服务体系缺失,使得高校开展科学化、智能化的综合决策举步维艰,另加上领导者和管理者自身管理方法、管理水平和管理视野的差异,都严重的影响了综合决策工作的开展。诸如:招生计划决策、财务状况与政策决策、师资队伍发展状况与人才政策决策、科研发展状况与学科建设决策、教学评估状与人才培养模式决策等一系列关乎高校生死存亡的决策项,缺少了校级层面的数据分析与发展趋势预测为依据,综合决策仅是“纸上谈兵”的空想。以数据作为基础,实现由事实数据向评价指标地智能转换,预测趋势的发生轨迹,以拓新管理、服务质量,让数据说话才能为科学的决策提供依据。

成因分析

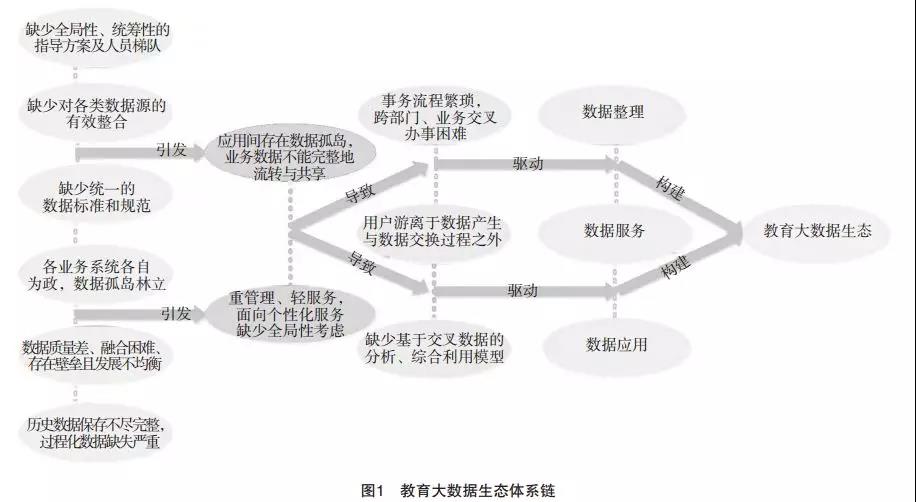

当前,我国高校由数字化校园向智慧校园迈进的进程中,尽管积累了大量教学、科研、运行管理等方面的业务数据,构建了数据中心与业务服务平台,却依然面临着许多的困境。经归纳分析,制约高校教育大数据发展的因素主要表现在以下六个方面,以教育大数据生态体系链的形式呈现,如下页图1所示。

(1)高校信息化办公室(信息化领导小组)缺少全局性、统筹性的指导方案及信息化专业人员梯队

智慧校园的发展,离不开全局性、统筹性的顶层设计与规划决策。众多高校信息化的建设模式依然是按照“被推着向前”“看一看,模仿别人建” 的发展模式,加上信息化专业人员梯队得不到有效补充,成为制约教育大数据发展的重要瓶颈。高校因为个体的差异,在管理模式、专业建设、经费保障、应用需求、自身定位等方面不尽相同,需要规划好适合自身发展的指导方案,构建强有力的专业技术团队,才能保障智慧校园的稳步推进。

(2)高校缺少对各类数据源的有效整合

数据的流转是业务生命周期的主心骨。数据源的产生,应由业务归口部门产生,依托数据交换平台向需要使用数据的应用进行推送,实现教育数据的实时交互。当前,由于高校业务及职能交叉管理的需要,使得数据来源的入口较多,缺乏有效、统一的整合,给业务带来的必将是数据的不一致,引起数据中心数据管理的混乱,给教育大数据的分析与挖掘埋下极大的隐患。

(3)信息化建设过程中缺少统一的数据标准与规范

数据标准与数据规范是顶层设计阶段的必要性步骤。在全局规划的环节中,应充分考虑各类业务需求,制定并规范合理化的数据标准,从而为后期流程化的业务建设奠定夯实的基础。高校理应建立公共代码库,构建代码编码规则,统一取值、规范赋值;按照国标、部标、校标逐级筛选,依托数据共享平台,应用到各类业务系统;对公共代码库进行持续化的管理,关注其对全校范围、所有数据的影响。

(4)很多高校业务建设各自为政,数据孤岛林立,缺乏有效的数据管理与数据交互

智慧校园的大数据生态体系应以业务流转过程中产生的过程化数据和结果化数据为基础。业务的流转离不开业务系统间的数据共享与交换,构建标准的开放性业务接口(例如: JSON、 WebService等接口),利用中间件、前置机实现基于标准接口的多业务之间的数据转换与共享、同库共享、异库交换,有利于深度解决数据孤岛问题,业务系统的构建应保证其具备一定的开放性。

(5)数据质量差、数据融合困难,存在壁垒且发展不均衡

由于长期对数据的重视程度不高、对数据价值的认识不够,且受限于行政管理架构影响,跨域实施困难,加上数据分析模型及工具的匮乏,高校的数据利用与前期规划、设计、开发脱节,造成了积累数据与实际应用需求存在严重的偏差。数据质量差、数据融合困难,严重的制约了高校数据的整合与共享。构建智慧校园的大数据生态体系,第一步应开展数据治理,实现包含不同业务系统、不同数 据库、不同表格、不同字段、不同数据项的数据整合;第二步进行数据监控,实现数据质量的持续性保障,构建数据监控规则,动态监测并报警提示数据异常。

(6)高校对不同业务产生的历史数据的保存不尽完整,过程化数据严重缺失

我国高校信息化发展了几十年,很多业务系统都进行了多轮的更新与重建。由于各个时期数据标准、数据规范不同,数据保护意识不够,造成了大量历史数据的流失。“推翻重来” “升级换代”无形加剧了数据的遗失。大数据生态体系的构建,更加强化了除结果化数据外的过程化数据的重要性。 结果化数据往往会以结构化数据的形式存入关系型数据库、或以非结构化数据的形式存入存储系统、 文件系统、文本中进行保存。相反,过程化数据因其生命周期短、体量大、源头多、异构性强等“缺陷”,往往被用户忽略和丢弃(例如:各类机器在应用过程中产生的日志数据、用户行为数据等)。 过程化数据是大数据分析的重要数据源,其生成了 多维度的数据集,依托大数据分析平台,可实现教育大数据的解析与关联,并利用类似于SparkSQL工具完成过程化数据的计算与检索,通过对解析和关联结果进行选择、过滤、统计等,筛选数据价值,并进行可视化的数据输出。

基于上述因素制约,在日积月累的过程中,信息化应用之间的数据孤岛也不断累加,业务数据无法较好地完成数据流转与共享,加上高校本身存在 “重管理、轻服务,面向个性化服务缺少全局性考 虑”的诸多“先天不足”,加剧了跨部门或跨业务交叉办事困难、用户游离于数据产生与数据交换过程之外的种种不利局面。数据治理、数据服务,甚至是更深层次的数据挖掘分析与决策应用工作在高校智慧校园建设环节中的必要性亟待进一步加强。 构建教育大数据生态体系的重要目标,是实现信息化应用与教育数据治理的深入结合。综合运用信息化技术,将高校业务数据通过采集、处理、利用 加以高效地组织和科学化管理,使其成果得以有效的应用到智慧校园建设的方方面面,从而提升高校的核心竞争力。

产权及免责声明:本文系转载编辑文章,对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用。如果分享内容侵犯您的版权或者非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理。本文节选自:CNKI,作者:余鹏,李艳。